Bruno Ribeiro se présente comme show director et media artist, avec une ligne de travail simple à formuler : créer des expériences qui transforment la perception, en jouant sur l’image, le son, l’espace et le temps. Ce n’est pas théorique : c’est une manière d’aborder la création comme un continuum, où une installation, un concert, un monument ou un dispositif de projection immersive répondent à la même question. Pas “quelle technologie ?”, mais quel type d’attention on fabrique, pour quel public.

Cover: STROBOSCOPE by Bruno Ribeiro

Dans son parcours, le cinéma n’est pas un point de départ qu’on dépasse : c’est une constante. Le cinéma comme écriture du rythme, comme tension narrative, comme art de la mise en scène. Lui-même parle d’une vision “hybride”, qui mélange mise en scène et tension narrative avec des outils variés (mapping, lumière, systèmes interactifs, temps réel, IA). Ce qui évolue, en revanche, c’est le cadre : chez Ribeiro, le “film” ne se limite plus à un écran frontal. Il peut devenir une déambulation dans un monument, une séquence de lumière qui organise une place publique, ou un moment collectif où la salle — et les réactions des gens — font partie du dispositif.

Ce portrait assume une posture modeste : pas d’héroïsation de la tech, pas de promesse de “révolution”. Seulement une trajectoire claire, et des œuvres qui, chacune à leur manière, déplacent légèrement les habitudes du public. Pour comprendre ce déplacement, trois ensembles se répondent : l’apprentissage du live (et du VJing) comme culture du rythme et du collectif ; l’axe patrimonial d’AURA Invalides comme expérience “cinéma” à l’échelle d’un lieu ; et enfin une installation récente comme 48 Pillars, qui condense cette grammaire en un geste court, lisible, répétable.

Du VJing au show : apprendre le public “en temps réel”

Avant de parler d’architecture ou d’immersion, il faut parler du live. Le live, c’est un monde où l’image n’existe pas seule : elle cohabite avec un son, une scène, une foule, des imprévus, une énergie qui monte ou qui retombe. Et c’est un monde où la réussite ne se mesure pas seulement à la beauté d’un visuel, mais à sa justesse dans l’instant : est-ce que ça porte le moment, est-ce que ça accompagne, est-ce que ça respire ?

Ribeiro revendique explicitement cet horizon “live performance” et expérientiel dans la présentation générale de son travail – et sa première démarche artistique. Son portfolio documente aussi des interventions où l’image est pensée comme une composante d’un dispositif scénique plus large — avec, par exemple, des crédits de “live visuals” au sein d’équipes de scénographie et de création lumière. Ce type de contexte est formateur : il oblige à comprendre ce que le public perçoit vraiment, et ce qu’il ne perçoit pas. Il oblige aussi à accepter une réalité parfois frustrante mais salutaire : un public ne “décode” pas, il éprouve. Il n’analyse pas une intention, il reçoit un rythme, une intensité, un climat.

Cette logique du live explique en partie pourquoi Ribeiro s’est tourné vers des formes immersives et monumentales : elles prolongent une intuition acquise sur scène. Quand l’image devient spatiale — quand elle s’étend dans un volume, quand elle éclaire un lieu, quand elle se synchronise avec le son — elle ne sert plus seulement à illustrer. Elle sert à organiser un groupe : ralentir, accélérer, rassembler, disperser, inviter à lever la tête, à se déplacer, à partager un point de vue.

Plusieurs sources extérieures, au-delà de ses propres sites, décrivent cette relation durable au monde de la musique et du concert (notamment des collaborations avec Damso et Muse) comme un axe de sa pratique. Là encore, l’intérêt n’est pas de “prouver” une légitimité par des noms. L’intérêt est de comprendre l’impact de cette culture sur son écriture : le concert apprend la mise en scène ; le concert apprend la contrainte ; le concert apprend surtout que le public est une matière — un élément du dispositif, pas un simple destinataire.

AURA Invalides : faire récit avec un lieu, sans forcer le trait

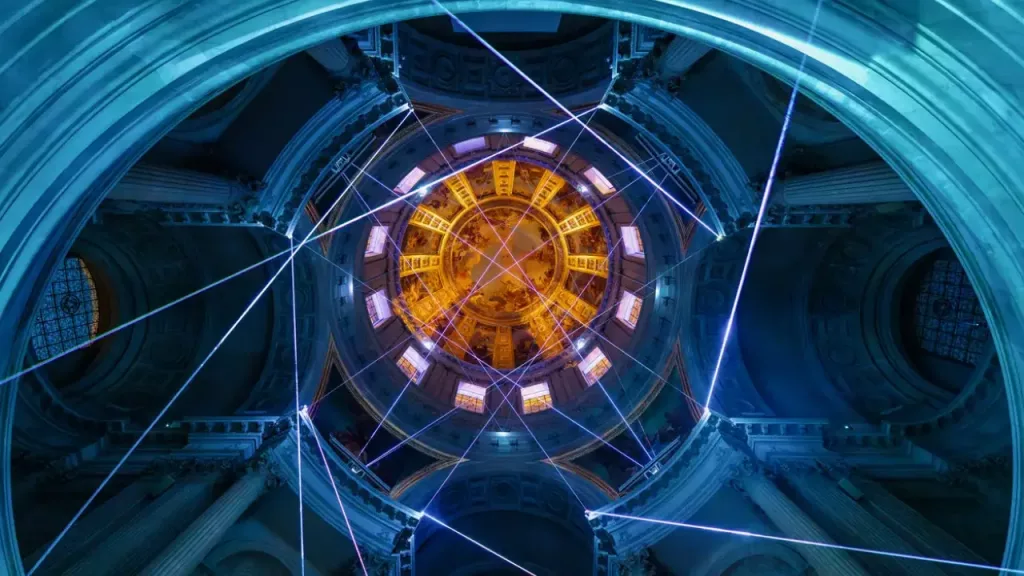

Exemple de sa démarche, AURA Invalides (concept produit par Moment Factory et dupliqué dans plusieurs lieux dans le monde, ici avec le Musée de l’Armée – Invalides et Cultival, en collaboration avec Jean-Baptiste Hardoin pour la mise en scène et la direction artistique) est une pièce instructive parce qu’elle est, à la fois, très cadrée et très ouverte. Très cadrée par son format : une expérience organisée en soirée, d’environ 50 minutes, au cœur du Dôme des Invalides. Très ouverte, parce qu’elle n’impose pas un fauteuil et un écran : elle propose une déambulation guidée par la lumière, où les visiteurs explorent plusieurs espaces avant de se retrouver sous la coupole.

Lumière, musique orchestrale et vidéo mapping “animent” l’intérieur du monument et permettent d’en révéler le patrimoine et les décors. C’est l’idée d’une expérience collective sous une coupole peinte annoncée à 60 mètres de hauteur, où dialoguent architecture classique et création numérique. Ce vocabulaire est assez sobre, et c’est ce qui nous intéresse : AURA ne se présente pas comme une “attraction”, mais comme une mise en récit du lieu.

Le récit est structuré “en trois mouvements” sur le site officiel. Sans surinterpréter, on peut y lire une méthode proche du cinéma : une progression, des transitions, une montée émotionnelle. L’expérience n’est pas un flot continu d’images ; c’est une composition qui choisit quand montrer, quand laisser respirer, quand rassembler les regards. Et parce que le spectateur est en mouvement, cette composition doit intégrer une variable que le cinéma traditionnel contrôle rarement : la diversité des points d’écoute et de vue. C’est ici que l’approche “public” change.

Dans une salle, le public est un ensemble d’individus immobiles qui partagent un même cadre. Avec AURA, le public devient un ensemble de visiteurs qui avancent, s’arrêtent, se regroupent, puis se retrouvent. Le collectif n’est pas un décor : il est un fait. Il y a des micro-décisions permanentes (où se placer, quand passer, où regarder) et, malgré cela, une trame commune. C’est exactement le type d’équilibre que Ribeiro cherche dans son travail : laisser de la liberté au spectateur, tout en maintenant une direction.

Même les informations pratiques (escaliers, intensité sonore, lumières scintillantes) rappellent que l’on n’est pas face à un “film augmenté”, mais face à un format qui engage le corps et la perception. On peut trouver ce constat banal, mais il est central pour penser l’avenir des publics : la culture de l’image est devenue domestique, individualisée, fractionnée. AURA propose autre chose, sans prétendre remplacer le cinéma : une expérience où la durée, le lieu et le fait d’être ensemble redeviennent des valeurs en soi.

Les dômes LED, de nouveaux territoires de cinéma

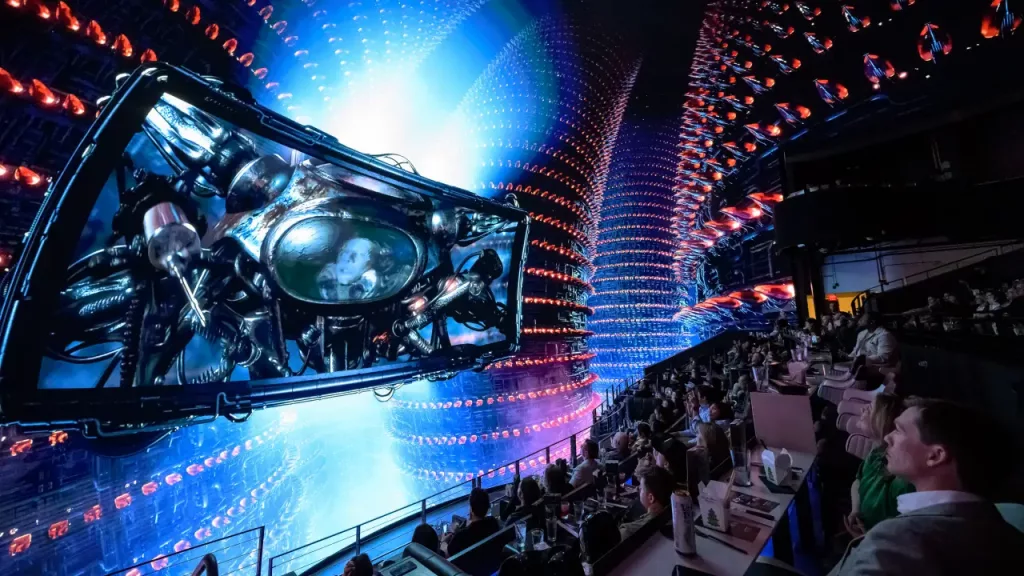

Dans sa collaboration avec les américains de Little Cinema pour COSM, c’est l’esprit d’innovation qui se dégage : celle de lieux/dômes nouvelle génération qui tentent de redonner au cinéma une dimension d’événement collectif, en jouant sur un dispositif immersif poussé au maximum et une promesse simple — “venir en salle pour vivre quelque chose de différent de chez soi”. Une intention claire avec des écrans LED en forme de dôme, du son surround, une expérience immersive destinée à faire revenir le public en salle face à l’essor du streaming.

Le format “Shared Reality” autour de The Matrix est une expérience à part entière où le film se déploie “autour” du spectateur sur un dôme LED (COSM communique notamment sur un dôme LED de 87 pieds). L’intérêt de ce détail n’est pas d’entrer dans une fascination technique. Il est de pointer une transformation de l’offre : le cinéma n’est plus seulement un contenu, il devient un cadre d’expérience. Et ce cadre, très souvent, s’accompagne d’usages : venir tôt, rester après, discuter, consommer, faire de la séance un rendez-vous social. COSM ne se limite pas au cinéma, mais développe aussi d’autres expériences immersives (sport, spectacles), ce qui replace Matrix dans une stratégie plus large d’“entertainment venue” encore contenu à l’Amérique du Nord ou quelques salles asiatiques. En Europe le fraîchement rénové Planétarium de Prague s’est ainsi offert un dôme de 22 mètres de diamètre, l’un des plus grands au monde, doté d’une technologie LED avec environ 45 millions de diodes qui assurent l’image… propulsé par la technologie de COSM.

L’arrivée de ces nouvelles salles éclaire une chose : le travail d’un artiste comme Bruno Ribeiro s’inscrit dans un moment où les frontières entre cinéma, spectacle et installation se recomposent. Et surtout, où la question du public revient au premier plan. Non pas “comment capter l’attention”, mais “comment redonner envie de partager une expérience”.

48 PILLARS : une preuve par la simplicité

48 PILLARS apporte un contrepoint essentiel à AURA et aux grands dispositifs de projection : c’est une œuvre courte, structurée, qui ne dépend pas d’un patrimoine exceptionnel ni d’une franchise mondiale. Elle montre comment Ribeiro peut faire tenir son langage avec une économie de moyens narratifs : une matrice, un rythme, une relation entre lumière et son, et un public qui se déplace.

L’installation s’organise comme une structure matricielle de piliers, comme les touches d’un piano monumental, articulée autour d’une composition son et lumière. Le contexte de présentation à Llum BCN, dans la cour d’un musée (Museu Can Framis), confirme aussi un point concret : l’œuvre est pensée pour un flux de visiteurs, pour des soirées, pour une expérience répétée et partagée.

Ce qui compte, ici, c’est l’effet social discret que produit une œuvre de lumière bien réglée. Une installation comme 48 PILLARS n’impose pas une histoire. Elle propose une situation : les gens s’arrêtent, contournent, attendent le bon moment, reviennent parfois pour revoir. Et, ce faisant, ils deviennent un “public” au sens plein : un groupe rassemblé par une attention commune. C’est un geste simple, mais c’est peut-être l’un des plus importants aujourd’hui : rappeler que l’art numérique et immersif ne doit pas forcément “en faire trop” pour recréer du collectif.

C’est là qu’on retrouve le cinéma, de manière souterraine mais évidente. Le cinéma est né d’une illusion de mouvement, d’un rythme d’images, d’une relation à la persistance rétinienne. Ribeiro travaille souvent ce terrain, sans le surligner : il compose des séquences, il règle des transitions, il joue avec la sensation que le temps s’épaissit ou s’accélère. Et quand cela fonctionne, le résultat est moins spectaculaire que net : un moment d’accord entre le lieu, le son, la lumière et les gens.

C’est aussi dans cet esprit qu’il fonde Stroboscope comme studio : un cadre de production, de collaboration et de fabrication d’expériences qui “s’inspirent du cinéma et de la musique” et cherchent à rassembler des publics autour de narrations partagées. Le mot-clé est important : “rassembler”. Pas pour faire grand, mais pour rappeler une chose concrète : la création immersive, lorsqu’elle fonctionne, ne se réduit pas à un effet. Elle propose une situation sociale — parfois calme, parfois dense — qui change la manière dont on se tient ensemble devant des images.

Au fond, le fil rouge est limpide. Bruno Ribeiro ne cherche pas à remplacer le cinéma. Il cherche à étendre ce que le cinéma sait faire de mieux : créer un temps commun, fabriquer une tension, produire une mémoire partagée. Que ce soit dans la déambulation d’AURA Invalides, dans le signal industriel que représente COSM et ses expériences “Shared Reality”, ou dans la sobriété structurée de 48 PILLARS, la même ambition revient : redonner au public une place active, sans lui demander de “participer” au sens gadget du terme — simplement en lui redonnant l’espace, la durée, et la possibilité d’être ensemble.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.